全員で生み出す文化をつくる

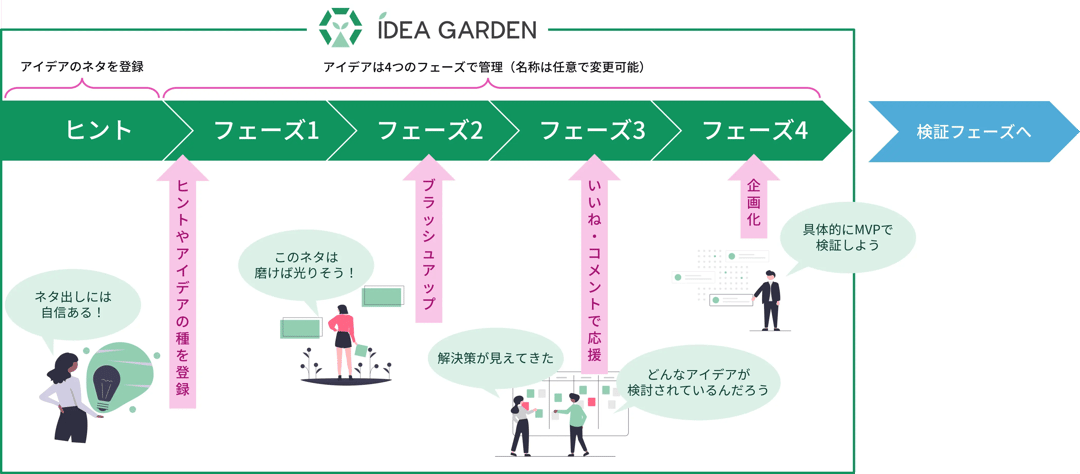

IDEA GARDENは全員参加型のアイデア創出プラットフォームです。アイデアをつくる社員と育てる社員、それぞれが強みを活かしてアイデアの発想・育成・企画化に貢献できる仕組みづくりを実現します。

「IDEA GARDEN」サービス終了のお知らせ

平素はアイデア創出プラットフォーム 「IDEA GARDEN」(以下、本サービス) をご利用いただき、誠にありがとうございます。

当社は、社員一人ひとりが新事業創出や新製品企画などのアイデアを発想し、そのアイデアを社内で共有・蓄積・管理できるプラットフォームとして、2021年11月から本サービスを提供してまいりましたが、当社の経営資源を集中すべく、2025年2月28日をもちましてサービスを終了させていただきます。

なお、ご利用中のお客様が本サービスで管理されているアイデアに関しましては、アイデア一覧画面の右上の三点リーダーから、CSV形式でダウンロードいただけます。

この度の決定によりお客様には多大なご不便をおかけすることと存じますが、ご理解賜りますようお願い申し上げます。これまで本サービスをご利用いただきましたすべてのお客様に、心より感謝を申し上げます。

今後とも変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

2024/2/28

新規事業の立ち上げにおける課題を解決します

新規事業創出のフェーズ

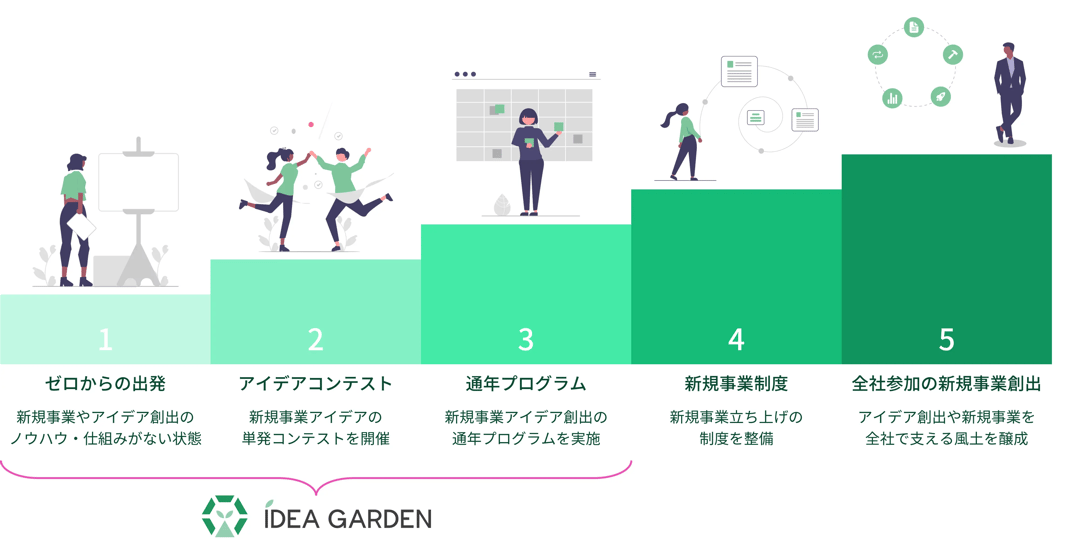

新規事業創出の仕組み化には、主に5つのフェーズがあります。

まずはアイデアの創出から始まりますが、何もない状態からアイデアを募集しても「数が集まらない」「質がイマイチ」など、事業化という成果につながらないケースがほとんどです。

そこで単発のアイデアコンテストを開催し、その成功体験をもとに通年プログラムを実施。新規事業制度を整備し、ゆくゆくは全社を巻き込んで新規事業を創出できる組織風土を醸成することがゴールになります。

アイデアの発想・育成・蓄積の仕組みをツール化したプラットフォーム「IDEA GARDEN」は、フェーズ1~3の企業が抱えるアイデア創出の課題を解決します。

IDEA GARDENでアイデア創出のお悩み解消

1

アイデア創出のノウハウがない、

いいアイデアが生まれない

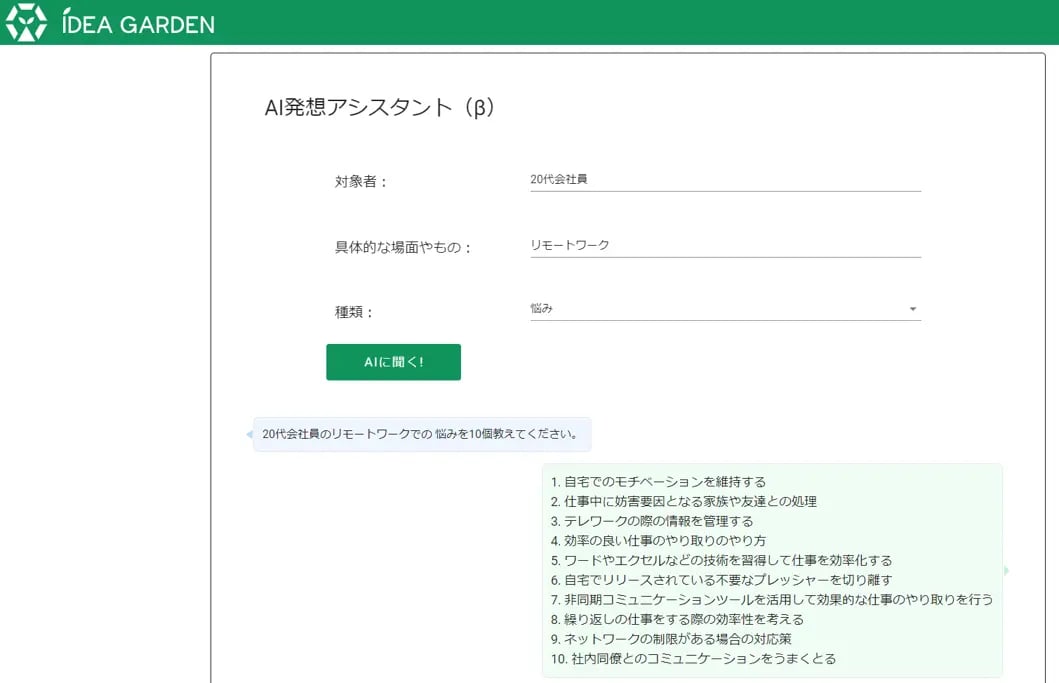

アイデアを出しやすくする仕掛け・仕組みを機能として実装しているため、だれでも簡単にアイデアを発想できるようになります。

さらにAI機能による発想支援でアイデア創出を効率化します。

2

アイデアコンテスト開催の

ノウハウがない、成功するか不安

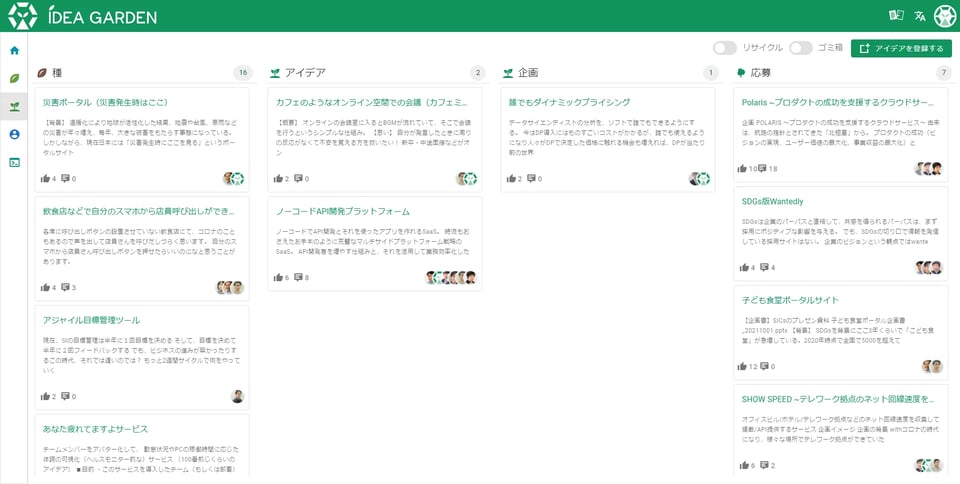

かんたんにアイデアを生み出せる仕組みと、コメントや「いいね」のリアクション機能で、誰もが参加できる全社を巻き込んだイベントになります。

完全オンラインで多拠点開催も可能です。

3

事業化につながるアイデアが

集まらない

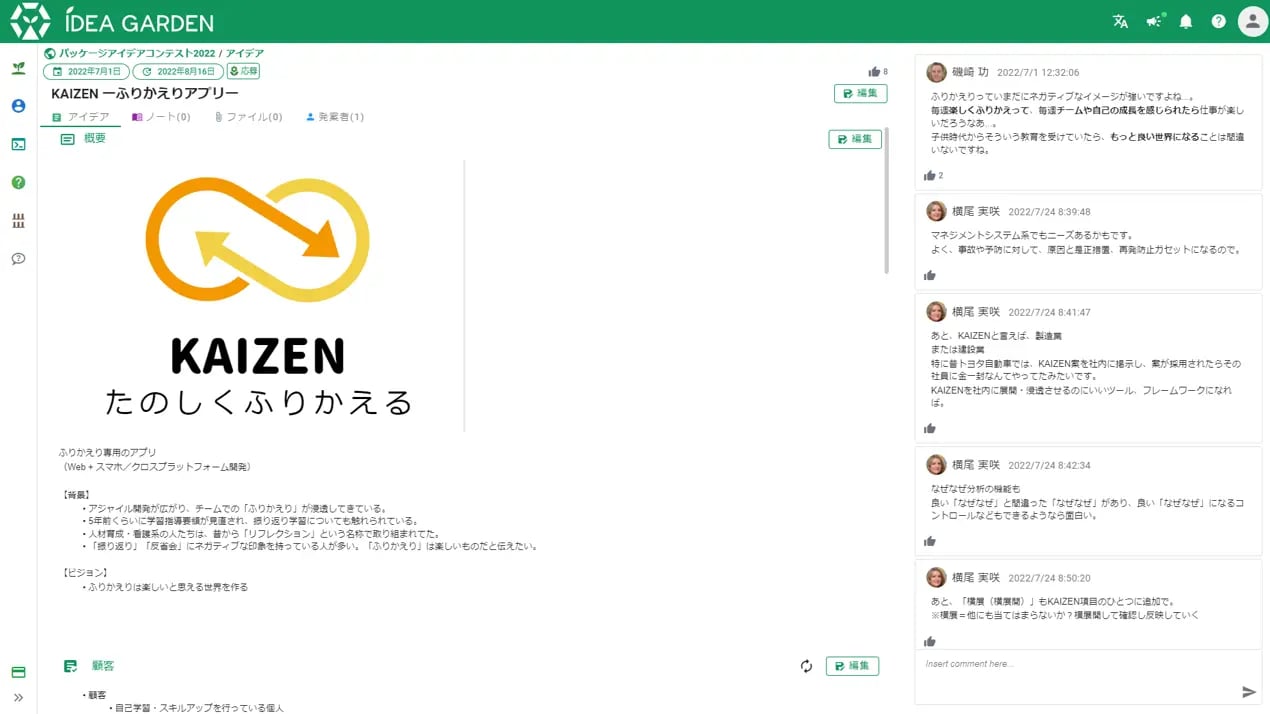

コメントによる相互フィードバックや AI機能によってアイデアをブラッシュアップ。

社員がそれぞれの知見や経験、情報を活かしてアイデア創出に貢献できる場を提供することで、新規事業が生まれやすい組織風土を醸成できます。

IDEA GARDENの利用イメージ

IDEA GARDENの特徴

IDEA GARDENの活用シーン

新規事業・新製品のアイデアコンテスト

既存事業・既存製品の改善アイデア募集

全社・部門単位の業務改善アイデア募集

研修・ワークショップ

SDGs活動のアイデア募集

全社横断のアイデア蓄積

よくあるご質問

-

IDEA GARDENとはどんなサービスですか?

IDEA GARDENは社員のアイデア発想を支援し、アイデアの育成と蓄積ができるサービスです。これまで出したきりで行き場を失っていたアイデアを「財産化」できます。

-

どんな用途で使えますか?

アイデア集めのあらゆるシーンでご活用いただけます。アイデアコンテスト/アイデアソンなど短~中期のイベントや、既存事業のブラッシュアップのアイデア収集といった事例が多くございますが、ほかにも業務改善やSDGs施策のアイデア募集など幅広くご利用いただけます。

-

アイデアソンを開催したいのですが、実際にアイデアが出るか不安です。開催方法のマニュアルなどはありますか?

アイデア発想のイベント開催方法につきましては「アイデア発想会Gardening」のご紹介ページやダウンロード資料「成功するワークショップの開き方」でご説明しておりますので、ぜひご参照ください。

また、ファシリテーションサービスもご提供しております。ご興味をお持ちでしたらまずはお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。 -

料金プランについて教えてください。

登録可能なガーデンとアイデアの上限数に応じて、ブロンズ/シルバー/ゴールドの3つのプランがございます。初期費用は掛かりません。

詳しくはプラン詳細をご覧ください。

*クリックすると拡大表示されます

*クリックすると拡大表示されます